发现嫦娥石、找到月壤水……在秋高气爽的金秋时节,月壤研究也迎来了大丰收,一系列有关嫦娥五号月壤样品的最新研究成果相继发表,人们对于距离我们最近的“邻居”——月球的认知不断得到刷新。

从2020年12月嫦娥五号返回器携带1731克月壤样品成功返回地面至今,共计有4批50余克月壤样品被分发至了100多个科研团队,研究范围涉及月球地质演化历史、月球资源分析等。

正是透过这些细微、不起眼的月壤,月球的神秘面纱正在被一点点揭开。

“嫦娥石”真实颗粒ct扫描三维形态图 ■ 新华社发(中核集团核工业北京地质研究院供图)

1、挖掘月球的潜在价值

今年9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合宣布,来自中核集团核工业北京地质研究院(以下简称核地研院)的研究团队首次在月球上发现新矿物,并命名为“嫦娥石”。“嫦娥石”也是人类发现的第六种月球新矿物,其单晶颗粒的粒径只有10微米大小,不到一根头发丝直径的1/10。

核地研院月球研究团队牵头人李子颖表示,虽然“嫦娥石”所属的磷酸盐矿物在地球上很常见,但和“嫦娥石”化学成分一致的,地球岩石中至今还未发现。这也证明了“嫦娥石”形成的环境和条件不同于地球。通过对“嫦娥石”形成条件的研究,可以倒推月球演化过程,对认识月球起源与演化意义重大。此外,“嫦娥石”所含的高含量稀土是否具有开发价值,也值得进一步研究。

不仅是“嫦娥石”,核地研院的研究团队还首次成功获得嫦娥五号月壤样品中氦-3的含量和提取参数。氦-3一直被视为未来重要的清洁聚变资源之一。而月球则是储存氦-3的天然“仓库”。核地研院第一批月球样品使用责任人黄志新介绍,目前的核聚变实验主要利用氘—氚反应来开展,但这种方式的核聚变会产生中子,具有一定危害性。而以氦-3为原料的聚变过程不会产生有害物质,并且反应释放的能量更大,堪称是未来的完美能源。氦-3虽好,但在地球上却储量极低。氦-3的主要来源是太阳风,由于受地球磁场和大气的阻挡,能够到达地球的氦-3微乎其微。但与地球相反的是,月球由于缺少大气层保护,常年受太阳风吹拂,月壤中含有大量的氦-3资源,且月壤中的钛铁矿对氦-3有较好的储存作用。种种因素都使得在地球上稀缺的氦-3,在月球上却储量惊人。探月工程首任首席科学家、中国科学院院士欧阳自远曾估算,月壤中的氦-3含量可满足长达万年的地球能源需求。黄志新表示,对嫦娥五号月壤样品中氦-3含量及最佳提取参数的测定,将为中国后续对月球氦-3资源的遥感预测、总量估算、未来开发和经济评价提供基础科学数据。

除了存在潜在能源外,“浑身是宝”的月壤或许还有更多用途。今年5月,我国研究团队在详细分析嫦娥五号月壤样品中的元素和矿物结构后发现,月壤中的一些活性化合物具有良好的催化性能。研究团队以其为催化剂,利用人工光合成技术,借助模拟太阳光,成功将水和二氧化碳转化为了氧气、氢气、甲烷、甲醇。在此基础上,研究团队还进一步提出了利用月壤实现地外人工光合成的策略与步骤。该研究主要负责人之一、南京大学教授姚颖方表示,如果将月壤提取成分作为月球上的人工光合成催化剂,未来也许只需要月球上的太阳能、水和月壤,便能产生氧气和碳氢化合物,实现低能耗和高效能量转换,为建立适应月球极端环境的原位资源利用系统提供潜在方案。同时姚颖方也指出,目前月壤的催化效率低于地球上可用的催化剂,但研究团队接下来将对月壤中的有效催化成分进行分离、提炼,力求得到更好的催化效果,并争取实现地外人工光合成技术在未来航天计划中的搭载试验,从而进行真实环境验证。

月壤样品中的主要组成物质是辉石、斜长石和橄榄石,而这几种矿物恰恰都是探究太阳风成因水储量的最佳载体。

2、探寻月球水的真正成因

水作为生命之源,是人类太空探索中始终绕不开的话题。月球上有水吗?答案是肯定的。在过去的许多年间,一系列观测数据都间接地证明了月球上水的存在。但“听说过没见过”,除了用望远镜或探测器远远给月球“相个面”,证实其“命中有水”外,人类还没有真的从月壤中直接发现水。但就在不久前,中国科学院地球化学研究所的唐红、李雄耀团队发表的相关研究结果证实,嫦娥五号月壤样品矿物表层中存在大量的太阳风成因水,为月球有水再添“实锤”。

水不会凭空产生,那么月球上的水是从哪来的?关于这一问题,科学界目前主要认为,月球水可能来自月球内部岩浆或外部太阳风,彗星、流星体和微流星体的撞击。但红外光谱数据显示,整个月球表面都有水的分布,而月球上的水若来自月球内部岩浆或来自外部天体撞击的话,其在月球表面的分布将会十分不均,这似乎无法解释为何水会遍布月球表面。因此,科学家普遍认为太阳风是月球水的主要来源之一。太阳风中含有带正电的氢离子,当其不断轰击月球表面时,其中的氢离子会与月表物质中的氧原子结合,从而在整个月球表面生成羟基或水分子,这样便可解释为何整个月球表面都有水的存在。

此次唐红、李雄耀团队的研究便围绕着月壤中的太阳风成因水展开。研究团队运用红外光谱和纳米离子探针对嫦娥五号月壤样品开展深入分析,其结果显示嫦娥五号月壤样品的矿物表层中存在大量的太阳风成因水,估算其水含量至少为170ppm(1ppm为百万分之一),这一数值显著高于月球内部的水含量;并且分析结果还显示,月壤中水含量的差异主要归因于测试深度的差异,矿物中的水主要分布在极表层内,并且其氢同位素比值与太阳风的十分接近,主要以羟基的形式存在。这些证据全部有力证实了,太阳风质子注入就是嫦娥五号采样地区月壤中水的主要来源。

虽然整个月球表面都有水的存在,但并不意味着月球上每个区域月壤的水含量都相同。一部分的太阳风成因水会在太阳的照射下“蒸发”,还有一部分则会迁移并沉降到温度极低的两极永久阴影区,经过漫长的地质活动后形成大量水冰。而此次嫦娥五号月壤样品的研究结果也显示,由于月表存在翻腾作用,月壤颗粒暴露在太阳风中的时间不同,导致了矿物中注入的太阳风质子总量不同,进而也会致使不同区域月壤中的太阳风成因水含量不同。通过对嫦娥五号采样地区月壤成熟度的测定,结合此前遥感探测发现的月表中纬度地区太阳风成因水与月壤成熟度正相关这一现象,研究团队进一步提出,在与嫦娥五号采样区有着相似月壤成熟度的月表中纬度地区,其月壤中的太阳风成因水含量应大致相同。而在月壤成熟度更高的如风暴洋西北侧高地,其月壤中的水含量可能更高。这一看法不仅为未来月表水资源利用提供了重要依据,也为探索太阳系内其他无大气天体,如水星、小行星等表层土壤中的太阳风成因水的形成机制和分布规律提供了重要参考。

此外,嫦娥五号月壤样品中能够发现水,很大程度上得益于其采样地点的独特。嫦娥五号的月壤样品采样地点位于月球最大的月海——风暴洋的东北部,这里以前从未有人踏足,与以往别国任务的采样点相距甚远。而同位素定年结果更是表明,该区域月壤样品的年龄约为20亿年,是目前获得的最年轻的月壤样品。更为重要的是,嫦娥五号月壤样品中的主要组成物质是辉石、斜长石和橄榄石,而这几种矿物恰恰都是探究太阳风成因水储量的最佳载体。

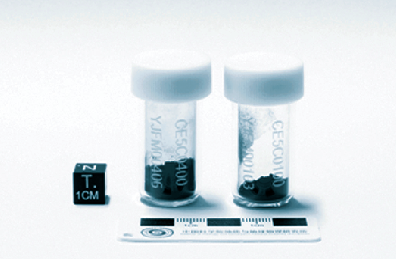

嫦娥五号部分月壤样本(人民视觉供图)

3、推演月球的来龙去脉

作为地球唯一的天然行星,月球地质活动的历史一直是科学家关注的重点。通过对嫦娥五号月壤样品的深入研究,许多此前关于月球地质活动模棱两可的问题,如今有了更为清晰的答案。

中国科学院紫金山天文台研究员徐伟彪及其行星化学科研团队联合南京地质古生物研究所,对月球样品进行研究后发现,样品中有极高含量的高钛玄武岩。研究团队据此推测,嫦娥五号月球着陆区或曾有多次火山喷发。

徐伟彪表示,在目前所有收集到的月球陨石中基本没有发现高钛玄武岩,这是因为钛铁矿处于月球浅层,一般分布在月壳以下、月幔以上的区域,而玄武岩是月球深处月幔物质经高温熔融产生的岩浆喷发到月表,冷却后凝固而成的一种岩石。因此在正常情况下,玄武岩中的钛含量应该很低。徐伟彪进一步解释说,之所以会出现高钛玄武岩,可能是由于钛铁矿比重较重,造成了月幔上重下轻的重力不稳定结构,钛铁矿经过翻转下沉到深部月幔,经过熔融后,与岩浆一起喷发出来,冷却后被“封锁”在了玄武岩中。

研究团队结合此前在嫦娥五号月壤样品中已经发现的低钛、中钛月海玄武岩大胆推测,嫦娥五号着陆区历史上至少发生过3次火山喷发活动。徐伟彪认为,这一结论将为研究月球演化提供重要线索,也有望解答月幔源区不同物质成分来源、火山岩浆形成的能量来源和月球晚期火山活动的精细时空分布规律等多项重要问题。

如果月球上曾经有过如此密集的火山喷发活动,那它们又是在何时停止的?嫦娥五号月壤样品同样给出了刷新过去认知的答案。在此之前,美国和苏联的月壤样本,以及地球上的月球陨石研究都表明,月球的岩浆活动至少持续到大约28亿到30亿年前。

由中国科学院地质与地球物理研究所和国家天文台主导,多家研究机构团队联合对嫦娥五号月壤样品展开研究。他们利用超高空间分辨率铀—铅定年技术,对嫦娥五号月壤样品玄武岩岩屑中50余颗富铀矿物进行分析,确定其形成年龄约为20.3亿年,这意味着月球直到20亿年前仍存在岩浆活动,将以往月球样品限定的岩浆活动停止时间向后推迟了约8亿~9亿年。

除了岩浆活动,嫦娥五号月壤样品研究也为我国科研人员“看清”太空风化作用机制提供了重要参考。中国科学院地质与地球物理研究所的研究团队利用单颗粒样品操纵、扫描电镜形貌观察、聚焦离子束精细加工、透射电镜结构解析等一系列分析方法,获得了单个嫦娥五号月壤颗粒表面的硅酸盐、氧化物、磷酸盐和硫化物的太空风化作用信息。通过与来自月球低纬度地区的美国阿波罗计划月壤样品的分析结果进行对比,研究人员发现,嫦娥五号月球样品和阿波罗样品的表层微观结构特征没有表现出较大的差异。这能够帮助我们更好地认识月球中纬度的太空风化作用,也为月球遥感光谱校正模型在月球中纬度的适用性提供了支撑。

今年6月,中国地质大学地球科学学院地球化学系教授宗克清和汪在聪与合作者在嫦娥五号月壤化学成分研究方面取得了重要进展:他们在2毫克和4毫克样品消耗量的条件下,对不同批次的嫦娥五号表取月壤中48种主量和微量元素同时进行了准确测定,并详细讨论了嫦娥五号月壤样品的均一性、外来物质加入量以及着陆区玄武岩的成因。

研究人员对两批月壤样品的7次分析结果揭示嫦娥五号月壤样品在毫克水平上非常均一,与遥感预测值基本一致。除了极个别元素(镍)外,嫦娥五号月壤的主量和微量元素含量与其中玄武岩玻璃和岩屑的元素含量高度一致,表明嫦娥五号着陆区所在的风暴洋北部月海区域受到外来高地物质和kreep(富钾、稀土和磷的一种月球物质)冲击后混入的量非常有限。

该研究系统评估了嫦娥五号月壤的化学组成,定量分析了月壤中外来物质的混入量,为认识月球年轻岩浆活动和后期改造过程提供了新的制约。

延伸阅读

中国人从月球“挖”来“嫦娥石”

9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。国家原子能机构副主任董保同在发布活动上宣布,中国科学家首次在月球上发现的新矿物被命名为“嫦娥石”,其英文名为changesite-(y)。这是我国在空间科学领域取得的一项重大科学成果,也是核与航天跨行业、跨专业合作的一次有力探索。

“嫦娥石”是我国发现的首个月球新矿物,也是人类发现的第六个月球新矿物。这次新发现使我国成为世界第三个发现月球新矿物的国家。

“此次系列新发现还带动了新技术、新方法的发展,推动了矿物学的进步,为月球演化、资源开发利用,以及未来深空探测等提供科学支撑。”中核集团核工业北京地质研究院(以下简称核地研院)嫦娥五号月球科研样品研究团队负责人李子颖告诉笔者。

开展月球样品科学研究是实施探月工程的主要目标任务之一。经过激烈竞争,核地研院获批成为第一批开展月球样品科学研究的单位之一,先后获得了365克月球样品。

“嫦娥石”理想晶体图■中核集团核工业北京地质研究院供图

根据研究计划,科研人员首先对首批50毫克样品进行矿物学研究。

“我们对数十万个平均大小仅10微米的月壤颗粒进行化学成分测定,发现有一类微小颗粒的化学成分和所有已知矿物成分都不相同,它的稀土含量特别高。经过反复查阅文献,结合多年的专业敏感性,我们意识到这有可能是新矿物。”新矿物发现团队成员、核地研院研究员李婷告诉笔者。

判断是否是一个新矿物,有两个必要条件:化学成分和晶体结构。于是,李婷和团队成员立即着手测定结构。

然而,这一新矿物是一个10微米左右的颗粒,和辉石交互共生,无论是实验手段还是后期数据处理都没有办法把辉石剔除干净,因此一直没有获得理想的结构数据。

一个多月后,核地研院申请到第二批月壤样品。团队统计了样品靶上超14万个颗粒,又找到了一些新矿物的踪迹,但有希望测到单晶结构的只有一颗,而且裂成了三小块。最终团队使用聚焦离子束电镜切出了一颗10×7×4微米的纯的单晶颗粒,然后将颗粒转移到单晶衍射仪上收集衍射数据,最后解译出了晶体结构。

随后,团队对其进行了拉曼光谱分析、晶体光性描述、物理性质计算等,通过系统详尽的矿物学研究,最终成功确定其为一种从未被发现过的磷酸盐新矿物,为致敬中国航天和深空探索事业,核地研院将其命名为“嫦娥石”。

“嫦娥石”发现于嫦娥五号月壤的玄武岩碎屑中,是新的磷酸盐矿物,属于陨磷钠镁钙石族。晶体结构属三方晶系,空间群r3c,呈微小柱状,伴生矿物有铁橄榄石、单斜辉石、钛铁矿、钙长石、斜锆石、方石英、陨硫铁和玻璃等。

2022年8月,国际矿物学会新矿物分类及命名委员会全票通过了“嫦娥石”申请报告并颁发批准函。

科研团队全面研究了嫦娥五号月壤颗粒的形貌特征,获得了嫦娥五号月壤颗粒的典型形貌特征,为研究月壤形成提供了科学依据。通过对数十万个月壤颗粒进行系统研究,他们获得了嫦娥五号月壤的矿物组成,为研究月球演化和形成提供了有力支撑。

“系列成果的取得,是我国核科技实现自立自强的重要体现,但成果来之不易,过程非常曲折。”核地研院副院长陈亮表示。

月球样品珍贵稀少,必须用好每一个颗粒、确保极低的样品损失量,这考验着科研人员的耐心和技能。

李婷回忆,最难的是挑选月球样品,由于不允许引入外来“污染”,只能靠针尖和颗粒之间摩擦产生的一点静电吸附住样品。他们经常用针尖推着样品在玻璃片上来回跑,就是取不起来,每每这时既绝望又崩溃,但也只能深呼吸,稳住崩溃的情绪和僵硬的肩膀一遍遍尝试。

“这些颗粒中,小的不足头发直径的1/100,大的也只有一根头发粗细,跟它们死磕了两个多月,终于完成了挑选任务,实验计划如期完成。”李婷说。

称重也需非常精确。黄志新介绍,分取使用的天平是百万级天平,可以精确到0.001毫克。

“最困难的是要准确称取数份0.1毫克样品,举个例子,一颗绿豆大约600毫克,相当于我们需要取1/6000颗绿豆,手稍稍抖一下就超量了。每个空样品槽称三遍,放入样品后再称三遍,以确保称量准确。”黄志新说。

星空浩瀚无穷,探月研究开启新篇章。“这是一条相当漫长而曲折的道路,无论经费、时间、精力,所有的投入都必然是有限的,而唯一无限的是科学家的好奇心。”李子颖说。

据了解,2020年12月17日,嫦娥五号携带1731克月球样品返回地球。国家航天局已完成四批152份共计53625.7毫克的月球样品发放,有33家科研单位的98位申请人通过申请。第五批月球样品正在评审,后续按程序发放。

中科院、教育部、自然资源部、中核集团等多家单位获批承担月球样品研究工作,国外科学家、留学生也参加了联合研究。目前已在岩浆分异、太空风化、氦-3气体以及生物能转化等方面取得最新成果,给认识月球起源与演化、探寻月球资源的有效利用以及实现“零能耗”的地外环境和生命支持系统带来重要启示。